Ding an sich und optische Täuschung

wenn wir demnächst bei Kant zu §9,10 kommen, wonach wir nicht

die Dinge wahrnehmen, wie sie an sich sind, sondern nur,

wie sie uns erscheinen, ist das vielleicht leicht im Kurs

abzunicken, aber schwer wirklich wahrhaben zu wollen.

Deshalb dachte ich, optische Täuschungen könnten ganz gut

veranschaulichen, wie wir Gegenstände usw. in unserem Kopf

konstruieren, und hab ein paar zusammengestellt.

Natürlich hat jeder schon mal sowas ähnliches gesehen.

Aber vielleicht (wenn es denn überhaupt ein Beispiel ist für

das, was Kant meint) ist es nützlich, sie aktuell vor Augen

bzw. konkret in Erinnerung zu haben. Außerdem begeistern

sie mich immer wieder.

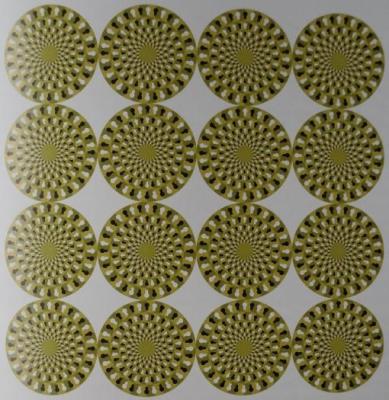

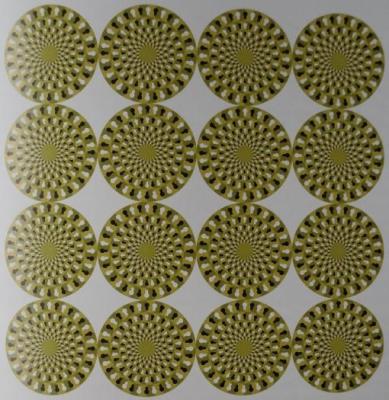

BEWEGUNG:

Wenn man sich auf eines der Räder konzentriert, drehen sich

die übrigen um ihren jeweiligen Mittelpunkt. Der Effekt bleibt

bestehen, auch wenn man das Bild ausgedruckt auf Papier sieht.

Auch die Bewegung ist in unserem Kopf konstruiert.

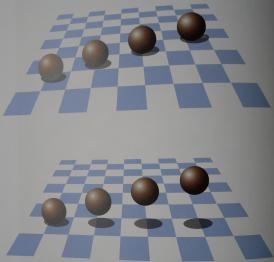

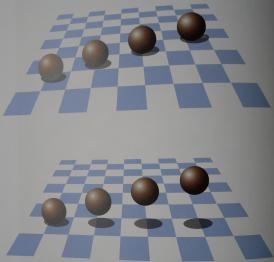

RÄUMLICHE LAGE:

Im oberen Bild liegen die vier Kugeln auf dem Schachbrett

auf, im unteren schweben sie (bis auf die linke) darüber.

Beide Bilder unterscheiden sich aber gar nicht bzgl. der

Kugeln selbst, sondern nur bzgl. ihrer Schatten. Letztere

beeinflussen unsere subjektive Konstruktion der räumlichen

Lage der Kugeln.

Christian zum Unterschied von optischer Täuschung und Erscheinung:

Beim Phänomen der optischen Täuschung kennt man die Dinge, wie sie „tatsächlich“ sind – „Dinge an sich“ – und die Gesetze, nach denen sie uns „erscheinen“.

Kant denkt aber die „Dinge an sich“ gar nicht als Dinge, auch nicht als Materie/Stoff mit Eigenschaften.

Dinge überhaupt als Dinge sind schon Konstruktionen. Es handelt sich nicht um „Umbildungen“, „Verzerrungen“, „Umdeutungen“.

„Hinter“ den Erscheinungen ist aber auch nicht Nichts.

Kant braucht die Dinge an sich als „Grenzbegriff“ für dasjenige, das uns – trotz all unserem Konstruieren – doch „gegeben“ sein muß.

Oder: Wir machen nicht das DASS der Welt, nur das WIE – nicht das DA-Sein, nur (angeblich) das SO-Sein.

Diesen letzten Rest von Nicht-Autonomie nennt Kant Ding an sich.

--

Oder:

Statt davon zu reden, daß uns etwas „gegeben“ sein muß, damit wir es „gestalten“ und „konstruieren“ können (dafür steht das Ding an sich), kann man vielleicht sagen:

Wir sind fundamental „zeitlich“ (endlich). Wir können nicht die Welt „in einem Nu“ hinstellen. Wir können nicht zwei (geschweige denn noch mehr) Erlebnisse auf einmal haben. Wir können nicht zugleich ein Haus von vorne und von hinten sehen.

Dem entspricht bei Spencer Brown/Luhmann:

1. Um etwas sehen zu können, muß ich eine Unterscheidung MACHEN.

2. Ich sehe also einen Mann oder eine Frau (weil ich so unterscheide).

3. Ich kann auch was anderes sehen – z..B. ein Mikrophon oder ein Glas Bier – oder einen Hermaphroditen - , aber dann muß ich eine ANDERE UNTERSCHEIDUNG treffen.

4. Ich kann aber nie auf beiden Seiten der Mann/Frau-Unterscheidung ZUGLEICH sein.

5. Es ist klar, daß ich das im Sehen eines Mikrophons oder eines Hermaphroditen nicht bin.

6. NACHEINANDER (sukzessive) kann ich wohl auf beiden Seiten sein.

Das nun nennt Kant unseren DISKURSIVEN Verstand – anstatt eines Verstandes, der mit einem Schlag (zeitlos) alles zugleich unterscheidet (also sieht) und sein Unterscheiden auch noch sieht – also auf beiden Seiten ist (INTUITIVER Verstand).

WIR (anders als Gott) können (NUR) sehen, weil wir zugleich auch etwas nicht sehen (einen blinden Fleck haben).

Dieser blinde Fleck, der unsere Sehen ermöglicht, sei das Ding an sich. Gerade kein Ding, sondern das, das das Ding-Sehen erst ermöglicht.

Die UNTERSCHEIDUNG.

Nach Luhmann kann ich die einmal gemachte Unterscheidung schon sehen – aber nur mit einer ANDEREN Unterscheidung.

Ich PROZESSIERE die Unterscheidung. Ich bin ein DISCURSIVER (von Etappe zu Etappe laufender) Verstand.

So zerfällt mir alles in MOMENTE.

Das Ding an sich ist so etwas wir die leere Fläche (der leere Raum), BEVOR ich in ihm eine Unterscheidung – oder eine FORM – treffe.

Spencer Brown: Die Unterscheidung ist die FORM – nicht diese Form und nicht jene, sondern DIE FORM.

Zwischen dieser FORM und dem MEDIUM, in dem ich unterscheide, dem WORIN meiner Unterscheidung, kann ich nicht unterscheiden.

Jetzt genug davon.

die Dinge wahrnehmen, wie sie an sich sind, sondern nur,

wie sie uns erscheinen, ist das vielleicht leicht im Kurs

abzunicken, aber schwer wirklich wahrhaben zu wollen.

Deshalb dachte ich, optische Täuschungen könnten ganz gut

veranschaulichen, wie wir Gegenstände usw. in unserem Kopf

konstruieren, und hab ein paar zusammengestellt.

Natürlich hat jeder schon mal sowas ähnliches gesehen.

Aber vielleicht (wenn es denn überhaupt ein Beispiel ist für

das, was Kant meint) ist es nützlich, sie aktuell vor Augen

bzw. konkret in Erinnerung zu haben. Außerdem begeistern

sie mich immer wieder.

BEWEGUNG:

Wenn man sich auf eines der Räder konzentriert, drehen sich

die übrigen um ihren jeweiligen Mittelpunkt. Der Effekt bleibt

bestehen, auch wenn man das Bild ausgedruckt auf Papier sieht.

Auch die Bewegung ist in unserem Kopf konstruiert.

RÄUMLICHE LAGE:

Im oberen Bild liegen die vier Kugeln auf dem Schachbrett

auf, im unteren schweben sie (bis auf die linke) darüber.

Beide Bilder unterscheiden sich aber gar nicht bzgl. der

Kugeln selbst, sondern nur bzgl. ihrer Schatten. Letztere

beeinflussen unsere subjektive Konstruktion der räumlichen

Lage der Kugeln.

Christian zum Unterschied von optischer Täuschung und Erscheinung:

Beim Phänomen der optischen Täuschung kennt man die Dinge, wie sie „tatsächlich“ sind – „Dinge an sich“ – und die Gesetze, nach denen sie uns „erscheinen“.

Kant denkt aber die „Dinge an sich“ gar nicht als Dinge, auch nicht als Materie/Stoff mit Eigenschaften.

Dinge überhaupt als Dinge sind schon Konstruktionen. Es handelt sich nicht um „Umbildungen“, „Verzerrungen“, „Umdeutungen“.

„Hinter“ den Erscheinungen ist aber auch nicht Nichts.

Kant braucht die Dinge an sich als „Grenzbegriff“ für dasjenige, das uns – trotz all unserem Konstruieren – doch „gegeben“ sein muß.

Oder: Wir machen nicht das DASS der Welt, nur das WIE – nicht das DA-Sein, nur (angeblich) das SO-Sein.

Diesen letzten Rest von Nicht-Autonomie nennt Kant Ding an sich.

--

Oder:

Statt davon zu reden, daß uns etwas „gegeben“ sein muß, damit wir es „gestalten“ und „konstruieren“ können (dafür steht das Ding an sich), kann man vielleicht sagen:

Wir sind fundamental „zeitlich“ (endlich). Wir können nicht die Welt „in einem Nu“ hinstellen. Wir können nicht zwei (geschweige denn noch mehr) Erlebnisse auf einmal haben. Wir können nicht zugleich ein Haus von vorne und von hinten sehen.

Dem entspricht bei Spencer Brown/Luhmann:

1. Um etwas sehen zu können, muß ich eine Unterscheidung MACHEN.

2. Ich sehe also einen Mann oder eine Frau (weil ich so unterscheide).

3. Ich kann auch was anderes sehen – z..B. ein Mikrophon oder ein Glas Bier – oder einen Hermaphroditen - , aber dann muß ich eine ANDERE UNTERSCHEIDUNG treffen.

4. Ich kann aber nie auf beiden Seiten der Mann/Frau-Unterscheidung ZUGLEICH sein.

5. Es ist klar, daß ich das im Sehen eines Mikrophons oder eines Hermaphroditen nicht bin.

6. NACHEINANDER (sukzessive) kann ich wohl auf beiden Seiten sein.

Das nun nennt Kant unseren DISKURSIVEN Verstand – anstatt eines Verstandes, der mit einem Schlag (zeitlos) alles zugleich unterscheidet (also sieht) und sein Unterscheiden auch noch sieht – also auf beiden Seiten ist (INTUITIVER Verstand).

WIR (anders als Gott) können (NUR) sehen, weil wir zugleich auch etwas nicht sehen (einen blinden Fleck haben).

Dieser blinde Fleck, der unsere Sehen ermöglicht, sei das Ding an sich. Gerade kein Ding, sondern das, das das Ding-Sehen erst ermöglicht.

Die UNTERSCHEIDUNG.

Nach Luhmann kann ich die einmal gemachte Unterscheidung schon sehen – aber nur mit einer ANDEREN Unterscheidung.

Ich PROZESSIERE die Unterscheidung. Ich bin ein DISCURSIVER (von Etappe zu Etappe laufender) Verstand.

So zerfällt mir alles in MOMENTE.

Das Ding an sich ist so etwas wir die leere Fläche (der leere Raum), BEVOR ich in ihm eine Unterscheidung – oder eine FORM – treffe.

Spencer Brown: Die Unterscheidung ist die FORM – nicht diese Form und nicht jene, sondern DIE FORM.

Zwischen dieser FORM und dem MEDIUM, in dem ich unterscheide, dem WORIN meiner Unterscheidung, kann ich nicht unterscheiden.

Jetzt genug davon.

neuruppino - 9. Mär, 15:35